Im Werftpfuhl nahe Berlin entstand 1959 das erste Heim in der DDR für Kinder, die als „schwer verhaltensgestört“ eingeschätzt wurden. Wegen der Überforderung des pädagogischen Personals sollten sie aus den Spezialheimen ausgesondert werden. Das Heim war der Vorläufer des späteren „Kombinats der Sonderheime für Psychodiagnostik und pädagogisch-psychologische Therapie“.

Laut einem Bericht vom April 1966 nahm das Heim vor allem Kinder auf, die als hirngeschädigt angesehen und als „affektiv, unwirsch und zügellos“ charakterisiert wurden.

Wie auch in den anderen Sonderheimen erfuhren die Kinder in Werftpfuhl kaum eine therapeutische Förderung, sondern wurden lediglich zu Arbeit und Leistung angehalten.

Nur wenige Erzieher in Werftpfuhl verfügten über psychologische oder sonderpädagogische Qualifikationen. Von 20 Erziehern im Jahr 1967 konnten fünf keine Ausbildung vorweisen, neun hatten nur eine Kurzausbildung durchlaufen. Die Zahl der Berufsanfänger und der Studienabgänger unter dem pädagogischen Personal war hoch.

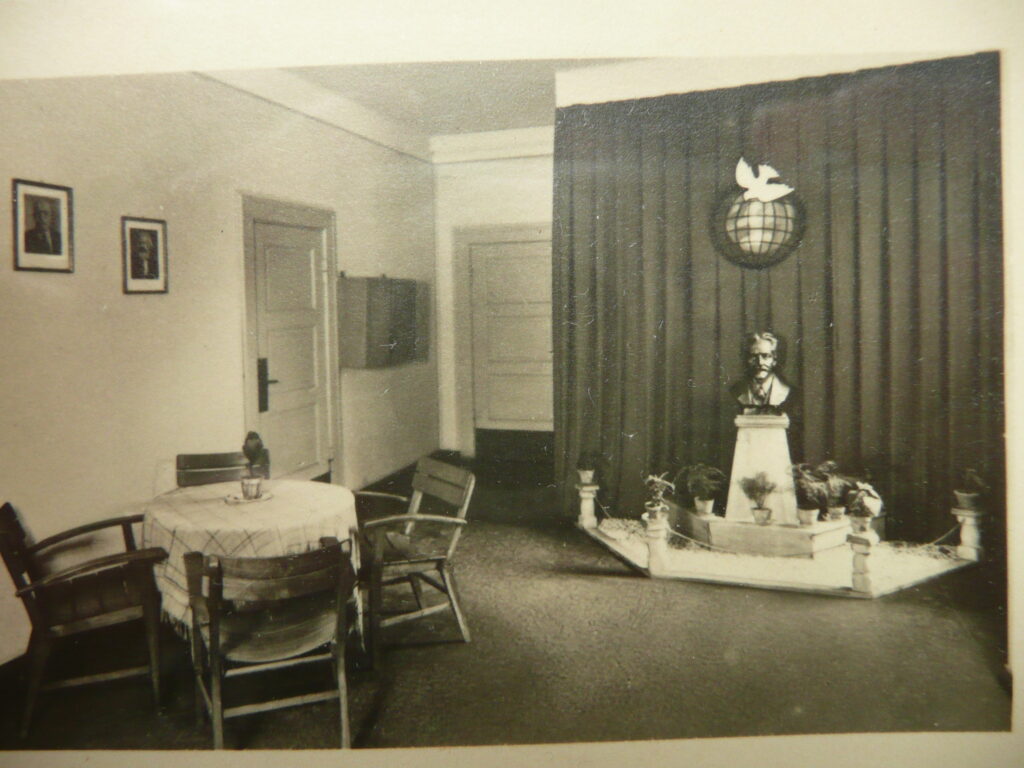

Auch in Werftpfuhl standen die Methoden der Kollektiverziehung im Mittelpunkt. Zudem kam der staatsbürgerlichen Erziehung ein hoher Stellenwert zu. In vielen Fällen erhielten die Kinder Psychopharmaka zur Ruhigstellung. Einige wurden in einer Isoliergruppe auf einer geschlossenen, vergitterten Station festgehalten. Bei einer Begutachtung des Heims 1968 wurde festgestellt, dass ein autokratischer Führungsstil herrsche.

Der Jugendwerkhof „August-Bebel“ in Burg in Sachsen-Anhalt wurde 1949 in einer ehemaligen Landeserziehungsanstalt auf dem Gut Lüben eingerichtet. Mit 360 Insassen, etwa ein Drittel Jungen und zwei Drittel Mädchen, entwickelte er sich zum größten Jugendwerkhof der DDR – die Einrichtung war ein Massenbetrieb. Erst Mitte der 1980er Jahre wurde sie verkleinert.

Auffällig an dem Jugendwerkhof ist die große Zahl der Jugendlichen, die einen Fluchtversuch unternahmen. So versuchten 211 Jugendliche im Jahre 1962 zu entkommen. Ende der 1970er Jahre dauerte der Aufenthalt in dem Heim für die meisten Jugendlichen bis zu einem Jahr. Es gab aber auch etliche Jugendliche, die drei und mehr Jahre in dem Jugendwerkhof verbringen mussten – manche bis zu sieben Jahren und länger.

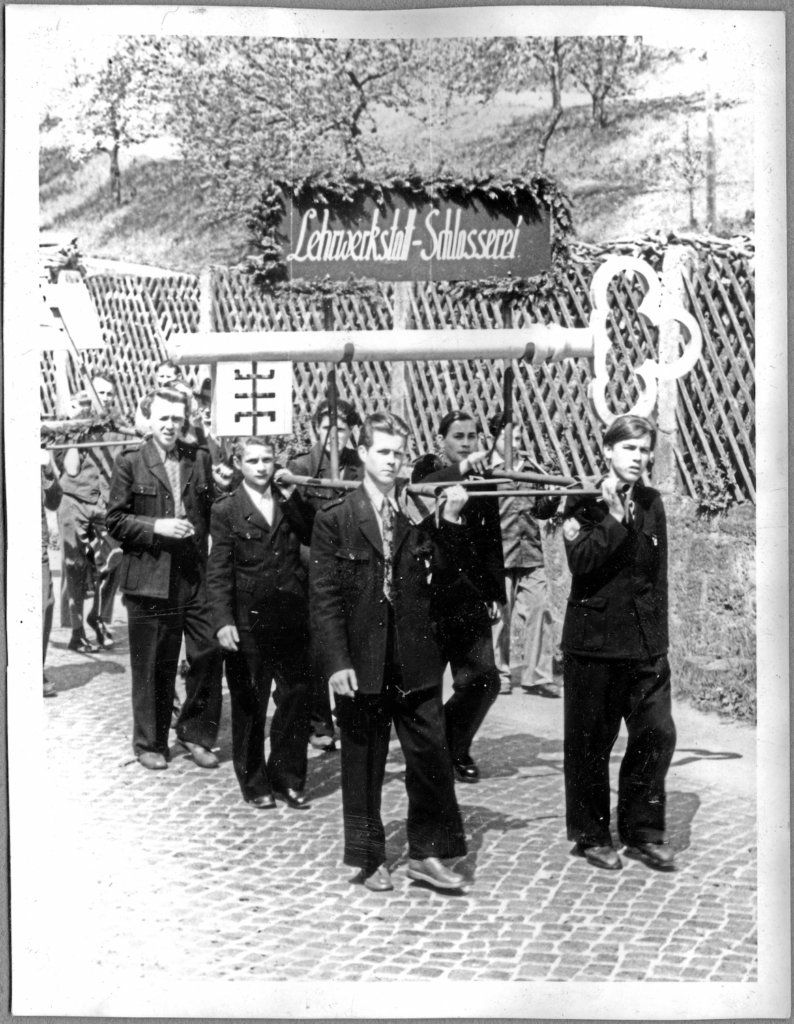

Viele Jugendliche arbeiteten als billige, dringend benötigte Arbeitskräfte in den Betrieben der Umgebung, beispielsweise in dem VEB Knäcke-Werke Burg. Wie überall in den Jugendwerkhöfen erhielten die Jugendlichen nur Teilausbildungen, die Jungen beispielsweise in der Schuhfabrik „Roter Stern“ in Burg, die Mädchen zum Beispiel im Werk Burg des VEB Volltuchwerke Crimmitschau. Mit diesen Teilausbildungen waren die Jugendlichen kaum für den Arbeitsmarkt qualifiziert. Ein interner Bericht kritisierte 1981 zudem die schlechte Qualität der Berufsausbildung in zwei Betrieben, weil die Jugendlichen vor allem zu Hilfsarbeiten eingesetzt würden.

Der Jugendwerkhof „Ehre der Arbeit“ im Neuen Schloss in Hummelshain im heutigen Thüringen war nach Burg der zweitgrößte Jugendwerkhof in der DDR. Er verfügte über 190 Plätze. Unter den Jugendwerkhöfen der DDR nahm er eine Sonderstellung ein: Die Einrichtung galt im System der DDR-Heimerziehung als fortschrittlich und vorbildlich, weil sie bereits in den 1960er Jahren einen Berufsschulunterricht von drei Tagen pro Woche etabliert hatte. Das pädagogische Personal war vergleichsweise gut ausgebildet, die materielle Ausstattung des Heims war besser als in anderen Einrichtungen.

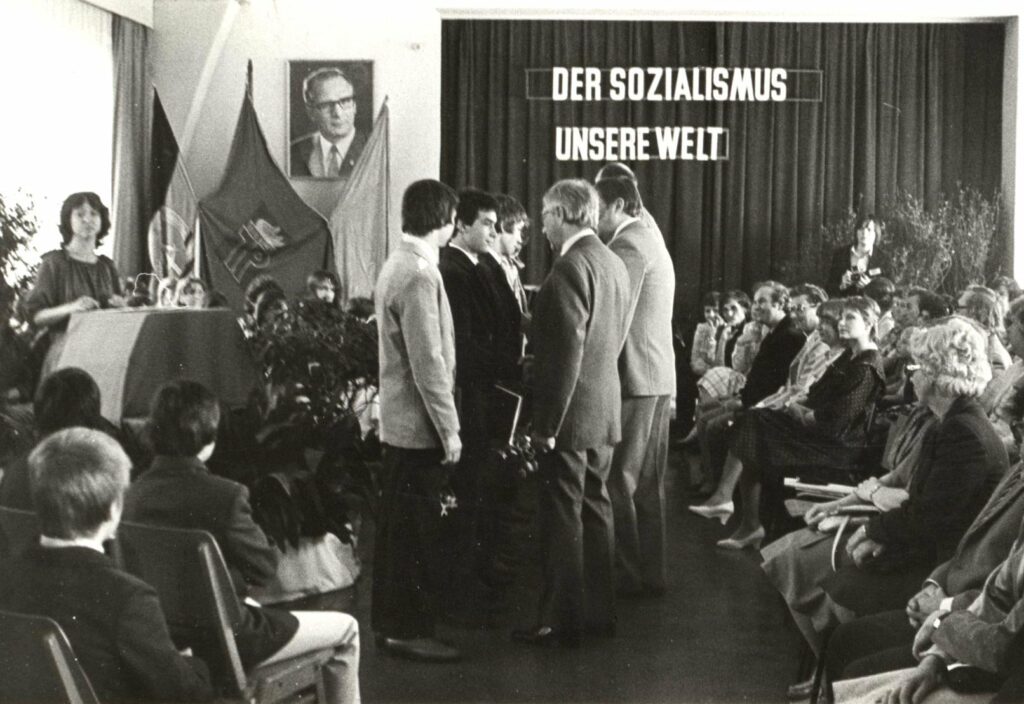

Gleichzeitig unterschied sich der Jugendwerkhof durch seine weitgehenden, früh eingeführten politisch-ideologischen Erziehungsmethoden von den anderen Jugendwerkhöfen. Der FDJ kam dabei eine wichtige Rolle zu. In der DDR-Presse erschienen etliche positive Artikel über die Erziehungserfolge des Jugendwerkhofs, beispielsweise unter dem Titel „Hummelshain – Tor zum neuen Leben – ein vorbildlicher Jugendwerkhof“ [Quelle]zitiert nach Rahel Marie Vogel: Auf dem Weg zum neuen Menschen. Umerziehung zur „sozialistischen Persönlichkeit“ in den Jugendwerkhöfen Hummelshain und Wolfersdorf (1961–1989), Frankfurt am Main 2010, S. 81.

Im Jahr 1982 drehte der Regisseur Roland Steiner den Dokumentarfilm „Jugendwerkhof“ über den Jugendwerkhof Hummelshain. Der Film zeichnete kein beschönigtes Bild über den Heimalltag, deshalb konnte er nur ein Mal öffentlich gezeigt werden. Danach verbot Margot Honecker weitere Aufführungen.

Knapp 5.000 Jugendliche durchliefen den Jugendwerkhof im Laufe seines 42-jährigen Bestehens.

Auf der Festung Königstein in Sachsen entstand 1949 einer der ersten Jugendwerkhöfe der DDR. Später kam ein Aufnahme- und Beobachtungsheim hinzu.

Ziel des Jugendwerkhof Königstein war es, straffällig gewordene, als schwer erziehbar geltende und politisch unbequeme Jugendliche zu „sozialistischen Persönlichkeiten“ umzuerziehen.

Die Festung Königstein hat eine lange Tradition als Gefangenenanstalt. Ähnlich wie andere Festungen in Europa wurde sie als Staatsgefängnis genutzt und diente auch der Unterbringung von Bau-, Militär- und Kriegsgefangenen.

Die ersten Jugendlichen, die in den Jugendwerkhof eingewiesen wurden, kamen aus dem Gefängnis Waldheim. Ihnen wurden Kriegsvergehen oder nationalsozialistische Verbrechen vorgeworfen. Justiz und Jugendfürsorge wollten diesen Jugendlichen statt der Gefängnishaft eine Berufsausbildung im Jugendwerkhof Königstein ermöglichen, um sie zu „sozialistischen Persönlichkeiten“ heranziehen bzw. umerziehen.

Die vom Ministerium für Volksbildung verordnete Vereinheitlichung der Jugendwerkhoferziehung änderte in den 1950ern die Situation auf Königstein. Orientiert war die Umerziehung der jungen Menschen nun an der Kollektiverziehung des sowjetischen Pädagogen A. S. Makarenko.

Die Jugendlichen waren zwischen 14 und 18 Jahre alt und wohnten zunächst in der Mannschaftsbaracke.1950 stieg ihre Zahl von 40 auf 100 an. 1953 lebten 160 Jungen und 40 Mädchen im Werkhof.

Auf Druck der Öffentlichkeit wurde der Jugendwerkhof im Frühjahr 1955 geschlossen und die Festung Königstein zum Museum erklärt. Grund für die Schließung des Jugendwerkhofs waren die schlechten Lebens- und Arbeitsbedingungen für die etwa 200 jungen Menschen. Selbst an höchster Stelle im Ministerium für Volksbildung wusste man davon.

Der bauliche Zustand der Einrichtung war marode. Mehrere Berichte zeigten weitere Missstände auf, so in Bezug auf die Ausbildung, die Schulbildung, die medizinische Versorgung, den Unfallschutz und die Verwaltung der Finanzmittel. Auch die Erziehungsarbeit wurde als mangelhaft eingeschätzt. Weniger als die Hälfte des Personals verfügte über eine angemessene Ausbildung oder über pädagogische Erfahrungen.

Der Alltag der Jugendlichen war von Verboten und Repressionen bestimmt. Zur Bestrafung konnten sie tagelang im Kellerverlies der Burg eingesperrt werden. Im Jahr 1953 berichtete das vom Gesamtdeutschen Ministerium der Bundesrepublik betriebene „Informationsbüro West“ über den Jugendwerkhof Königstein und verurteilte die Zustände dort.

Das Volksbildungsministerium gab mit der Schließung des Jugendwerkhofs nicht zuletzt den Interessen der Kommune nach, die Festung Königstein ausschließlich für touristische Zwecke weiter nutzen zu können.

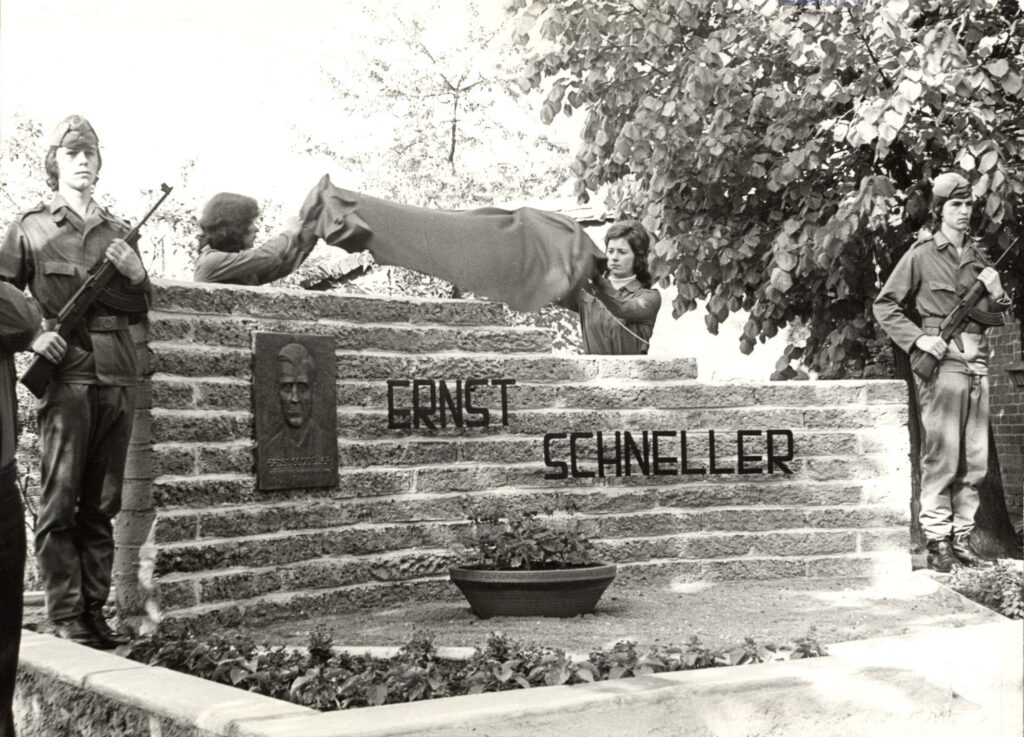

Auf dem Gelände in der Rödgener Landstraße in Eilenburg bestand bereits seit den 1950er Jahren ein Ensemble mehrerer Heime. Darunter befanden sich das Spezialkinderheim „Ernst Schneller“, das 1953 eingerichtet wurde, und ab 1954 ein dazugehöriger Jugendwerkhof. Mit einer kurzen Unterbrechung in den Jahren 1964/65 wurde das Spezialkinderheim bis 1990 genutzt.

Ein weiteres Spezialkinderheim in Eilenburg namens „Ernst Thälmann“ lag in der Halleschen Straße und war für die damals so genannten „Hilfsschüler“ vorgesehen.

Der Gebäudekomplex in der Rödgener Landstraße wurde als Landeserziehungsheim für gefährdete schulentlassene Mädchen von 1926 bis 1928 gebaut und bis 1935 auch als solches genutzt. Von 1935 bis 1945 fand es zudem auch als Reserve-Lazarett, Seniorenheim und Lehrerseminar Anwendung. Ab 1945 diente der Gebäudekomplex teilweise als Krankenhaus.

1947 übernahm Kurt Domann das Heim, unter dessen Leitung dieses zu einem Landesaufnahme- und Beobachtungsheim für 100 Kinder und 90 schulentlassene Mädchen wurde. 1949 erhielt das Heim den Namen „Ernst Schneller“.

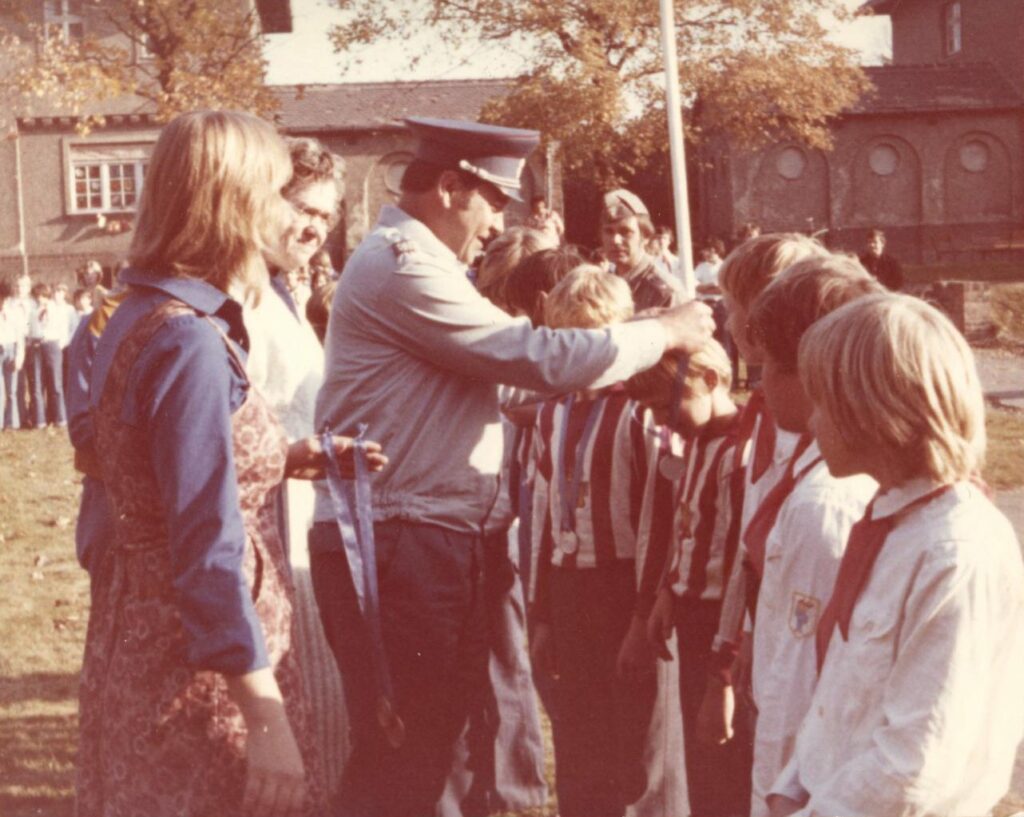

Am 01.01. 1953 wird das Eilenburger Heim in das Spezialkinderheim mit 210 Plätzen für „schwer erziehbare“ Kinder und Jugendliche sowie in das Jugendwohnheim für 40 schulentlassene Mädchen »Ernst-Schneller« umgewandelt. Auch hier orientierte sich die Erziehungspraxis am Leitbild der Arbeits- und Kollektiverziehung des sowjetischen Pädagogen A.S. Makarenko.

Mit der Anordnung über die Spezialheime der Jugendhilfe im Mai 1964 erfolgte eine Neustrukturierung der Heimtypen für »schwererziehbare« Kinder und Jugendliche. Das Ernst-Schneller-Heim wird zentrales Aufnahmeheim der DDR-Jugendhilfe und war dem Volksbildungsministerium direkt unterstellt. Kinder und Jugendliche, die in Spezialheime eingewiesen wurden, sollten zunächst in Eilenburg diagnostiziert und von dort in geeignete Heime verlegt werden. Hier wurde allein nach Aktenlage entschieden, in welches Spezialheim die Kinder und Jugendlichen vermittelt werden sollten. Nur wenn es um die Einweisung in ein Sonderheim ging, kam ein Kind tatsächlich sechs Wochen lang zur Begutachtung in das zentrale Aufnahmeheim in Eilenburg. Bereits nach kurzer Zeit wurde die Arbeit des zentralen Aufnahmeheims wieder eingestellt, da Nutzen und Aufwand unverhältnismäßig schienen. Danach fungierte das Heim wieder als reguläres Spezialkinderheim mit Jugendwerkhofteil in Trägerschaft des Bezirkes Leipzig. Auf dem Heimgelände blieb ein stark verkleinertes Aufnahmeheim zurück.

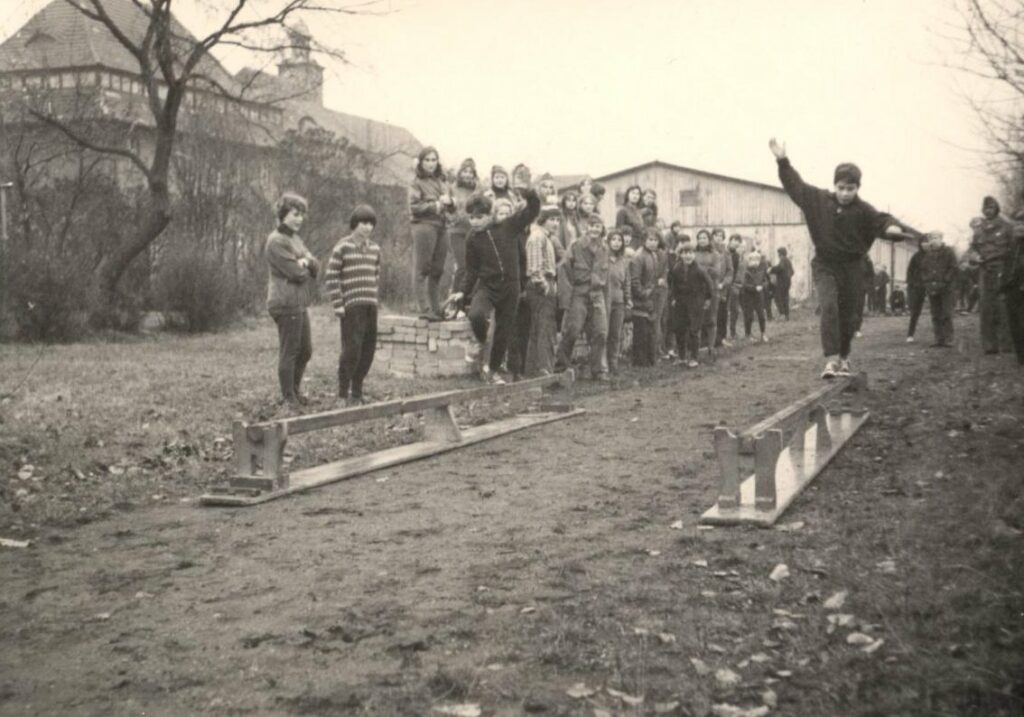

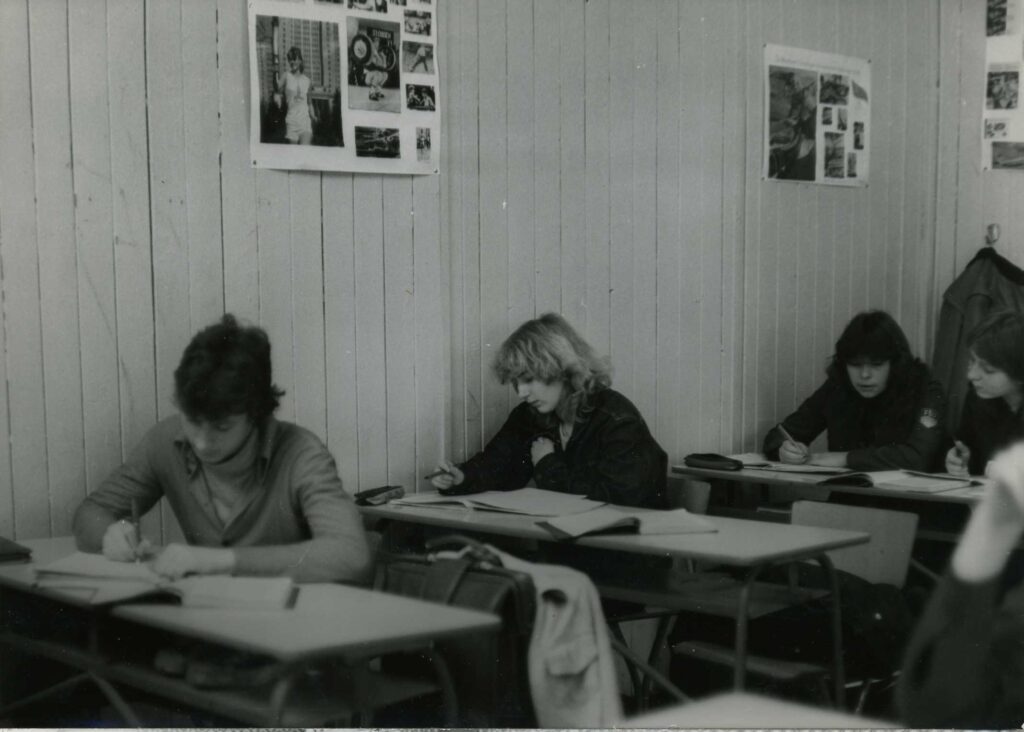

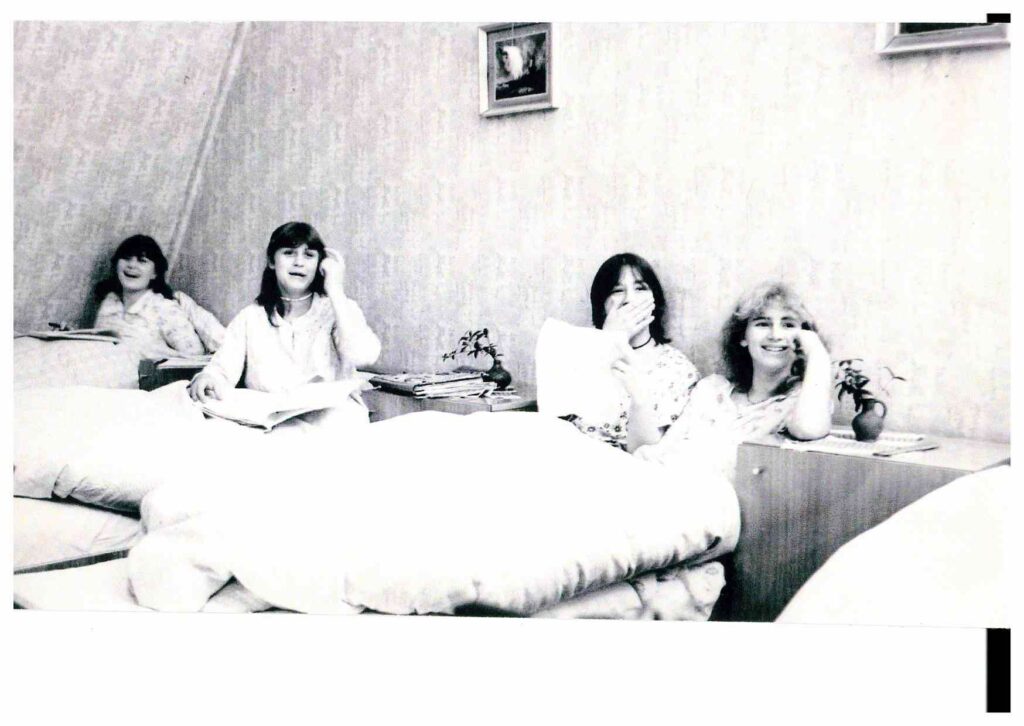

In den 1960er Jahren verfügte das Spezialkinderheim „Ernst Schneller“ über eine Kapazität von etwa 170 Plätzen für Jungen und Mädchen. Der Tagesablauf war für die Kinder und Jugendlichen in diesen Jahren im 10-Minuten-Takt durchgeplant. Zudem herrschten militärische Umgangsformen und das Personal sprach im Kommandoton mit den jungen Menschen.

Die Räumlichkeiten des Heims waren zu klein für die angedachte Platzzahl, weshalb die Kinder in überbelegten Zimmern wohnten. Zudem war der bauliche Zustand des Heims katastrophal: Ende der 1970er Jahre standen für eine Gruppe von 36 Kindern nur zwei Waschbecken zur Verfügung. Die Kleiderschränke befanden sich in den feuchten Kellerräumen.

In den 1970er Jahren hab es eine Kooperation mit dem Eilenburger Getränkewerk »Neue Welt«. Die 16- bis 18-jährigen Mädchen des „Ernst Schneller“ Heims arbeiten im Rahmen der „Arbeitserziehung“ in Schichtdiensten im Getränkewerk. Nach den Protesten gegen die Verletzung der gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitszeiten im Getränkewerk, wurden diese 1979 angepasst. Zwischen Heim und Werk gab es stetige Auseinandersetzungen über Status und Vergütung der jungen Frauen.

Während das Heim auf dem Lehrlingsstatus bestand, sah das Werk in den Jugendlichen vollumfängliche Arbeitskräfte und entlohnte diese entsprechend. Allerdings erhielten die jungen Frauen vom Heim nur das Lehrlingsgeld. Ab 1981 wurden regelmäßig 36 junge Frauen des Werkhofs im Getränkewerk beschäftigt.

Zu den alltäglichen Lebensbedingungen der Kinder in dem Spezialkinderheim gehörte es unter anderem, dass der Arrest oft länger als 14 Tage dauerte. Urlaubs- und Ausgangssperren wurden willkürlich verhängt und die Post wurde kontrolliert. Es kam oft zu Fluchtversuchen. Die „entwichenen“ Kinder und Jugendlichen hatten nach ihrer Rückbringung mit Druck und Gewalt seitens der Gruppe zu rechnen, da diese als Kollektiv bestraft wurde. Ein persönlicher Arbeitsplan, die Stellungnahme in der Gruppenstunde, zusätzliche Funktionsübertragungen und Patenschaft durch ein anderes Gruppenmitglied stellten offizielle Strafen dar. Bei mehrmaliger Flucht drohte eine Einweisung in den Geschlossenen Jugendwerkhof Torgau. Von Eilenburg wurden 161 Jugendliche in den Geschlossenen Jugendwerkhof Torgau eingewiesen.