Jugendwerkhof „August Bebel“

Zur Geschichte des Jugendwerkhofs

27.05. | 16 Uhr Eröffnungsveranstaltung

Die Eröffnungsveranstaltung fand auf dem Rolandplatz in Burg statt.

- Grußwort Phillipp Stark (Bürgermeister der Stadt Burg b. Magdeburg)

- Grußwort Birgit Neumann-Becker (Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Sachsen-Anhalt)

- Zur Geschichte des Jugendwerkhofs „August Bebel“, Dr. Steffen Meyer (Dachstiftung Diakonie) / Stefan Böhme (Geschäftsführung Cornelius-Werk Jugendhilfe)

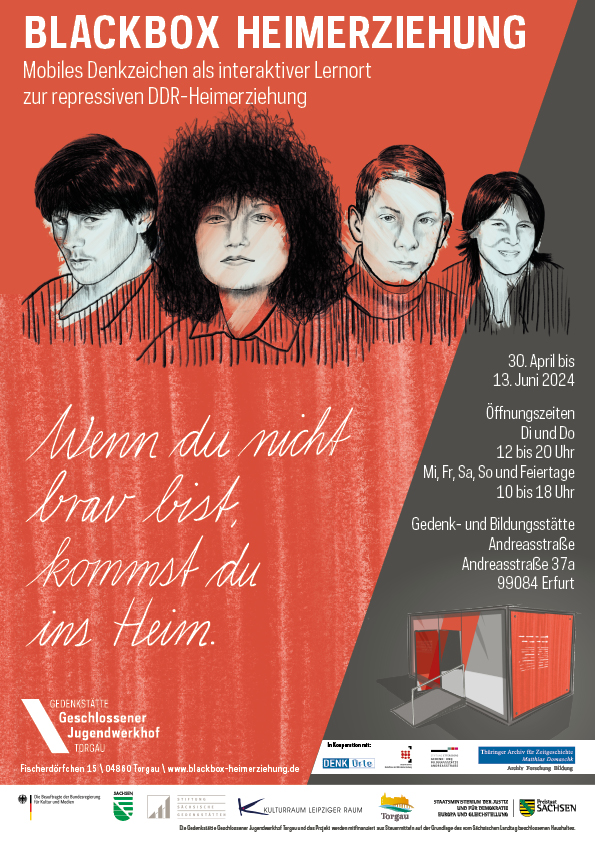

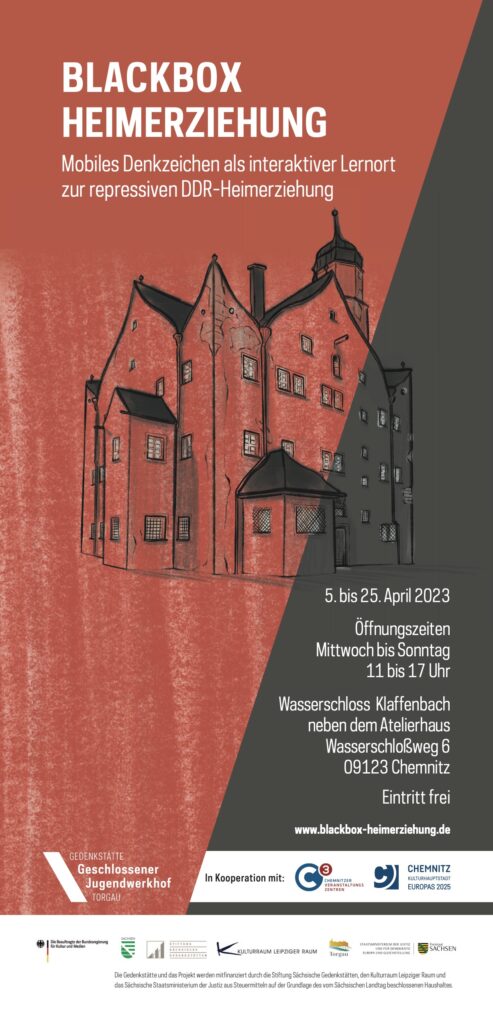

- Zum Projekt „Blackbox Heimerziehung“, Dr. Christian Gaubert (Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau)

Im Anschluss bestand die Möglichkeit zum persönlichen Austausch und zur Besichtigung der BLACKBOX HEIMERZIEHUNG.

05.07. | 17:30 Uhr Filmvorführung von „Sabine Wulff“

In Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte und der Beauftragten des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur präsentierte das Burg Theater den DEFA-Film “Sabine Wulff”.

Die Filmvorführung fand am 5. Juli 2023 um 17:30 Uhr im KINO BURG THEATER (Magdeburger Str. 4, 39288 Burg) statt.

Im Anschluss bestand die Möglichkeit zum Gespräch und zur Besichtigung der BLACKBOX HEIMERZIEHUNG.

Zum Film

SABINE WULFF

Regie: Erwin Stranka, 91 Min., Farbe, Spielfilm, DDR, DEFA-Studio für Spielfilme, 1978.

Sabine Wulff (gespielt von Karin Düwel), die von ihrem Freund zum Zigarettendiebstahl angestiftet wurde, wird 18-jährig aus dem Jugendwerkhof entlassen. Zu ihren Eltern möchte sie nicht zurück. Sie sucht sich eine Wohnung und nimmt eine Arbeit in der Schuhfabrik auf. Ihren Freund Jimmy (Manfred Ernst) liebt sie noch immer. Der Film fragt nach den Schwierigkeiten bei der Eingliederung einer jungen Frau in die DDR-Gesellschaft nach einem 18-monatigen Aufenthalt in einem Jugendwerkhof: Wie verhalten sich Mitmenschen ihr gegenüber? Erleichtern sie ihr den Neustart oder erschweren sie ihn? Wie verhält sich das Mädchen selbst? Mit welchen Vorurteilen sieht sie sich konfrontiert?

Szenenfotos: Sabine Wulff, Deutsche Demokratische Republik (DDR) 1978. SABINE WULFF © DEFA-Stiftung, Dieter Jaeger.

Link: Trailer auf dem Youtube-Kanal der DEFA-Stiftung

Hintergrund

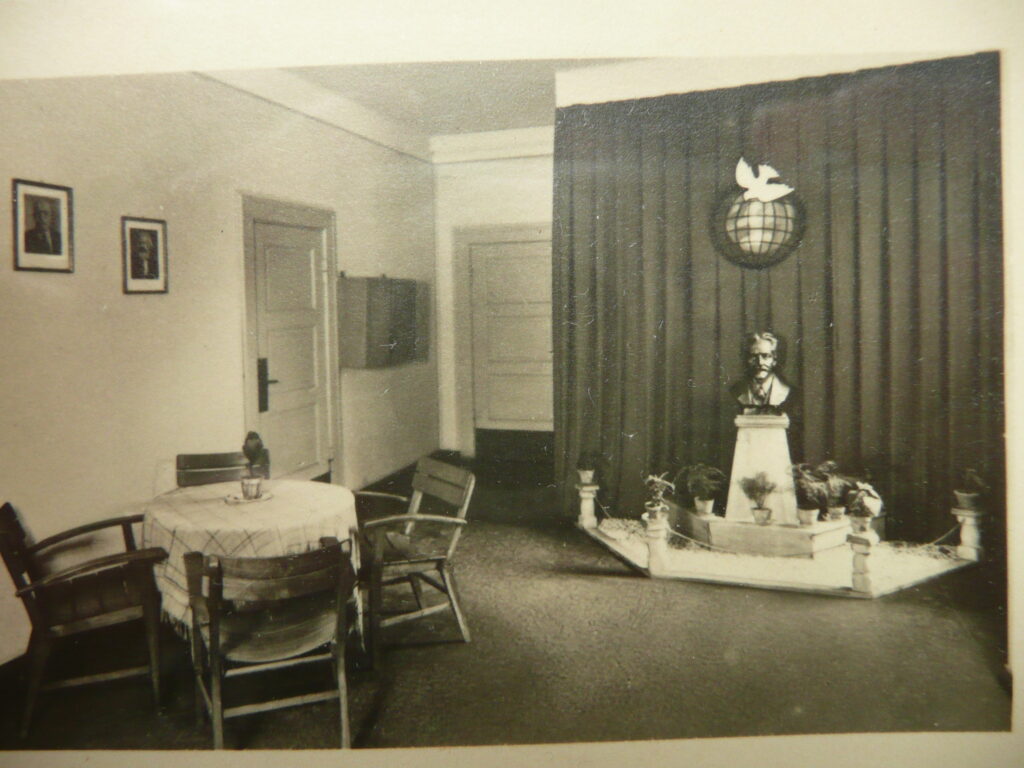

Die Dreharbeiten fanden zwischen dem 5. September und 8. Dezember 1977 statt. Gedreht wurde u. a. in Burg bei Magdeburg – im dortigen Jugendwerkhof „August Bebel“ und in der VEB Schuhfabrik „Roter Stern“. Weitere Aufnahmen entstanden in Berlin, Potsdam und Nauen. Premiere feierte die Produktion am 9. November 1978 im Berliner Kino Kosmos.

Link: Zur Website des KINO BURG THEATER | Zur Website der Beauftragten des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

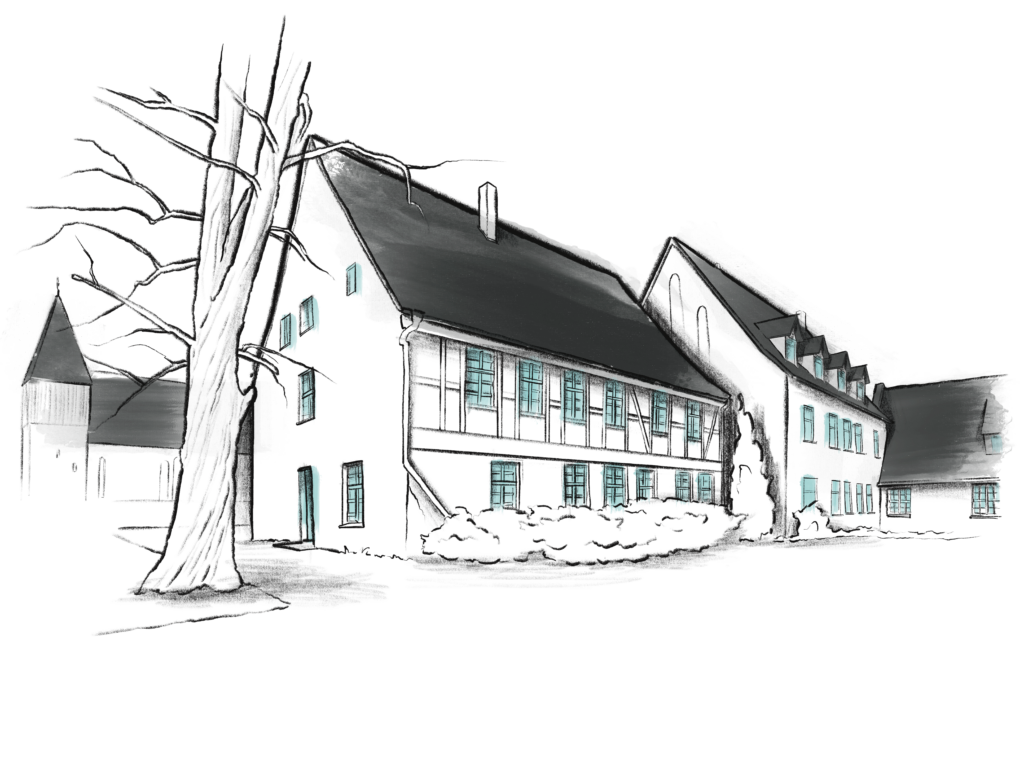

Jugendwerkhof „Neues Leben“

03.05. | 17 Uhr Eröffnungsveranstaltung

Der WENDEPUNKT e.V. und die Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau laden Sie herzlich zur Eröffnung der BLACKBOX HEIMERZIEHUNG am 3. Mai um 17:00 Uhr in der Turnhalle des Jugendhilfezentrums Wolfersdorf ein.

- Begrüßung

Jana Schenker (Jugendhilfezentrum Wendepunkt Wolfersdorf) - Grußwort:

Peter Wurschi (Thüringer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur) - Vortrag:

Der Jugendwerkhof „Neues Leben“ Wolfersdorf im Kontext des Heimsystems der DDR

David Schmidt (Historiker und Autor der Broschüre „Der Jugendwerkhof ‚Neues Leben‘ Wolfersdorf: Spuren und Perspektiven 1955 – 1989“) - BLACKBOX HEIMERZIEHUNG – Mobiles Denkzeichen zur repressiven DDR-Heimerziehung

Christian Gaubert (Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau)

Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Gespräch bei einem Getränk und einem kleinen Snack sowie die Besichtigung der BLACKBOX HEIMERZIEHUNG und des „Ortes der Erinnerung“.

05.05. | 14. Fachtag für Fachkräfte

„Macht und guter Alltag in der Heimerziehung“

Auch wenn die Rahmenbedingungen und Ziele der heutigen Jugendhilfe und des Erziehungssystems der DDR grundlegend unterschiedlich sind, so gibt es doch zu allen Zeiten und in allen Systemen Themen und Fragestellungen, die immer aktuell sind. Dazu gehört das THEMA „MACHT IN DER ERZIEHUNG“ und damit die permanente Herausforderung, im Alltag in den stationären Einrichtungen der Jugendhilfe einen guten und professionellen Umgang damit zu finden, der dem Leben und der Entwicklung der dort betreuten jungen Menschen förderlich ist. Im Spannungsfeld der Jugendhilfe damals und heute will der Fachtag nach Antworten suchen, wie das gelingen kann.

24.05. | Finissage zur Ausstellung

„Den Betroffenen eine Stimme geben“

Begrüßung Jana Schenker (Jugendhilfezentrum Wendepunkt Wolfersdorf)

11.30-13 Uhr: Der Jugendwerkhof „Neues Leben“ Wolfersdorf

Besichtigung der BLACKBOX HEIMERZIEHUNG und des „Erinnerungsortes“

14.00-15 Uhr: Moderiertes Zeitzeugengespräch zum Geschlossenen Jugendwerkhof Torgau

bis 18 Uhr: Austausch und Gespräche

Kinder- und Sonderschulheim Veste Heldburg

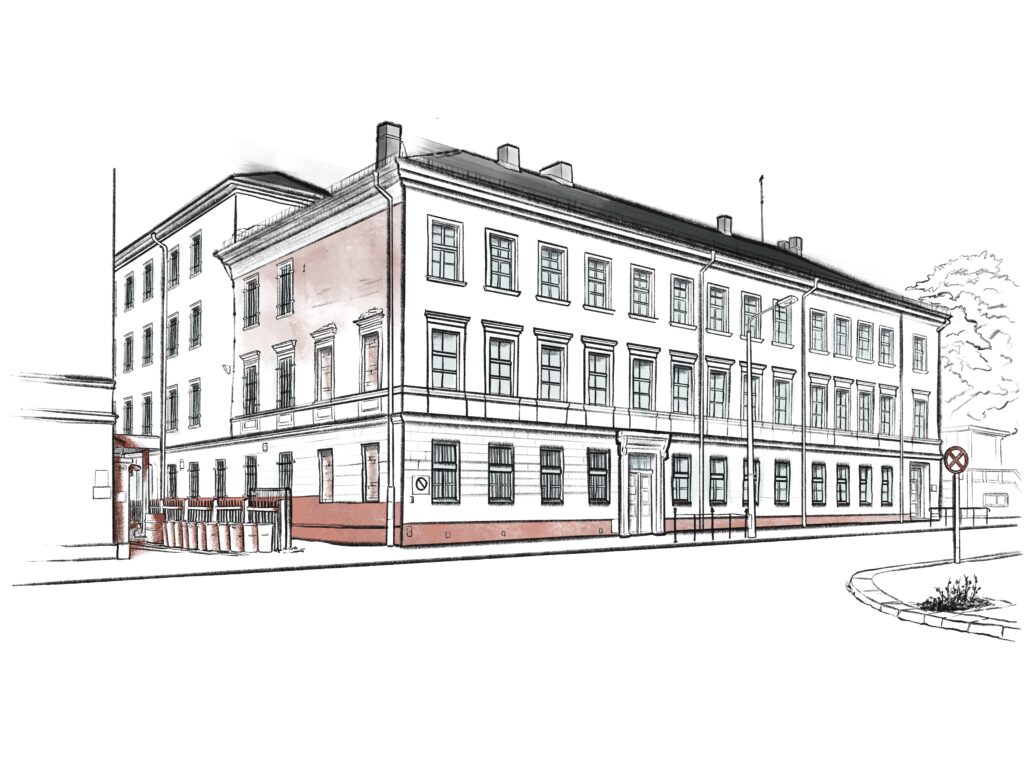

Die BLACKBOX HEIMERZIEHUNG war vom 6. März bis zum 2. April 2023 am Fuße der Veste Heldburg (Landkreis Hildburghausen) zu sehen.

Auf der Veste Heldburg wurde ab 1954 ein Heim für bis zu 130 Kinder betrieben. Mitte der 1960er Jahre wurde die Heldburg als Sonderschulheim mit integrierter Hilfsschule weitergeführt. Nach einem Brand wurde das Heim im April 1982 geschlossen.

Am 6. März um 17 Uhr wurde die »BLACKBOX HEIMERZIEHUNG« im Kirchensaal der Veste Heldburg mit Grußworten des Bürgermeisters der Stadt Heldburg, Christopher Other, und des Thüringer Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Dr. Peter Wurschi eröffnet. Einen historischen Überblick zur Geschichte des Kinderheims auf der Veste Heldburg gab Dr. Anke Geier, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Thüringen. Manfred May vom Bürgerkomitee Thüringen berichtete über die Erfahrungen von Betroffenen repressiver Erziehungsmethoden und Gewalt im Kinderheim. Im Anschluss gab es die Möglichkeit für einen persönlichen Austausch und Gespräche.

Heute erinnert die Veste als DENKOrt an die Geschichte der DDR-Heimerziehung in Thüringen und ermöglicht eine Auseinandersetzung mit diesem vielerorts in Vergessenheit geratenen Kapitel lokaler Zeitgeschichte.