Die Inhalte folgen in Kürze.

Der Jugendwerkhof „August-Bebel“ in Burg in Sachsen-Anhalt wurde 1949 in einer ehemaligen Landeserziehungsanstalt auf dem Gut Lüben eingerichtet. Mit 360 Insassen, etwa ein Drittel Jungen und zwei Drittel Mädchen, entwickelte er sich zum größten Jugendwerkhof der DDR – die Einrichtung war ein Massenbetrieb. Erst Mitte der 1980er Jahre wurde sie verkleinert.

Auffällig an dem Jugendwerkhof ist die große Zahl der Jugendlichen, die einen Fluchtversuch unternahmen. So versuchten 211 Jugendliche im Jahre 1962 zu entkommen. Ende der 1970er Jahre dauerte der Aufenthalt in dem Heim für die meisten Jugendlichen bis zu einem Jahr. Es gab aber auch etliche Jugendliche, die drei und mehr Jahre in dem Jugendwerkhof verbringen mussten – manche bis zu sieben Jahren und länger.

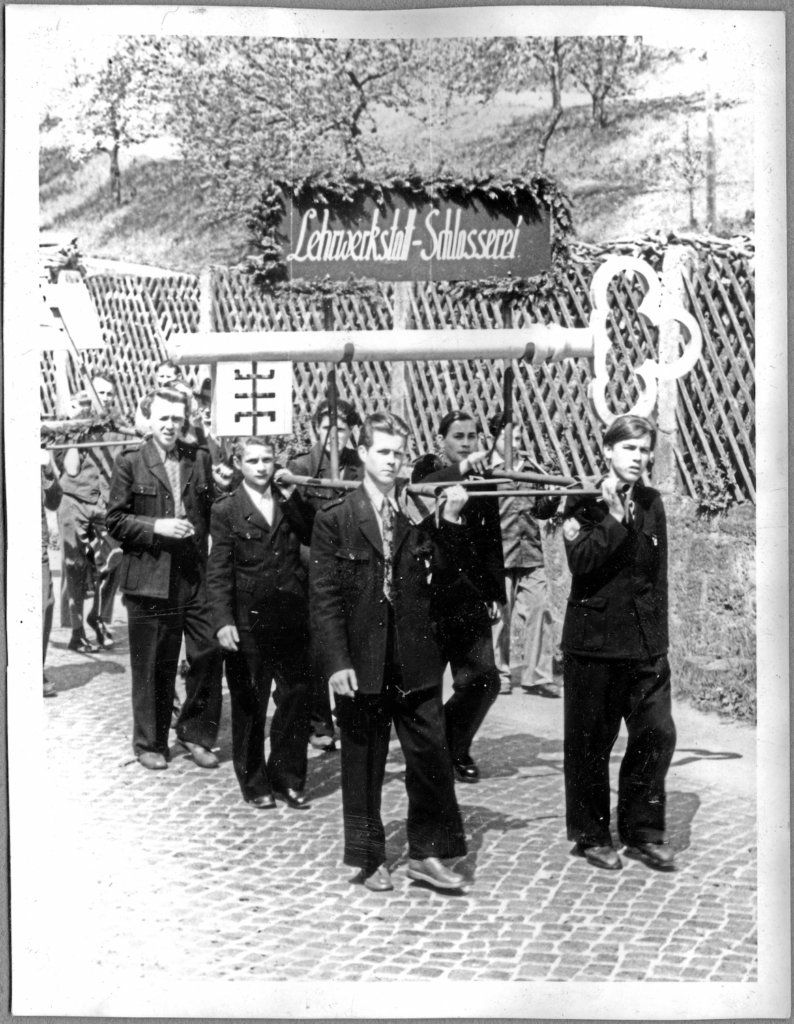

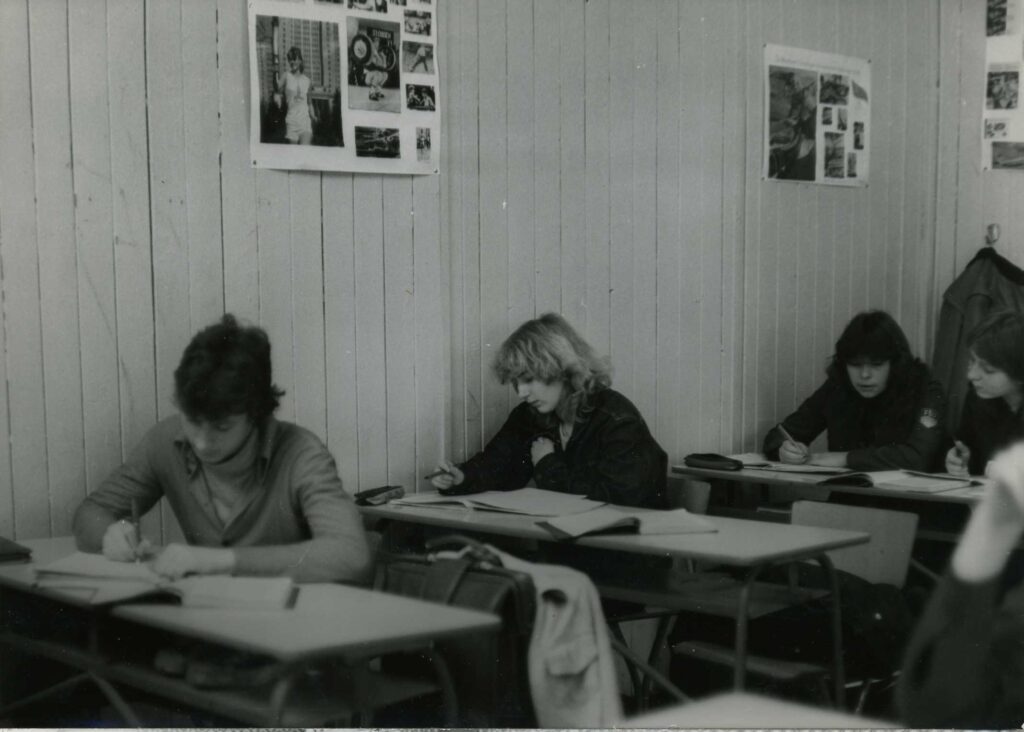

Viele Jugendliche arbeiteten als billige, dringend benötigte Arbeitskräfte in den Betrieben der Umgebung, beispielsweise in dem VEB Knäcke-Werke Burg. Wie überall in den Jugendwerkhöfen erhielten die Jugendlichen nur Teilausbildungen, die Jungen beispielsweise in der Schuhfabrik „Roter Stern“ in Burg, die Mädchen zum Beispiel im Werk Burg des VEB Volltuchwerke Crimmitschau. Mit diesen Teilausbildungen waren die Jugendlichen kaum für den Arbeitsmarkt qualifiziert. Ein interner Bericht kritisierte 1981 zudem die schlechte Qualität der Berufsausbildung in zwei Betrieben, weil die Jugendlichen vor allem zu Hilfsarbeiten eingesetzt würden.

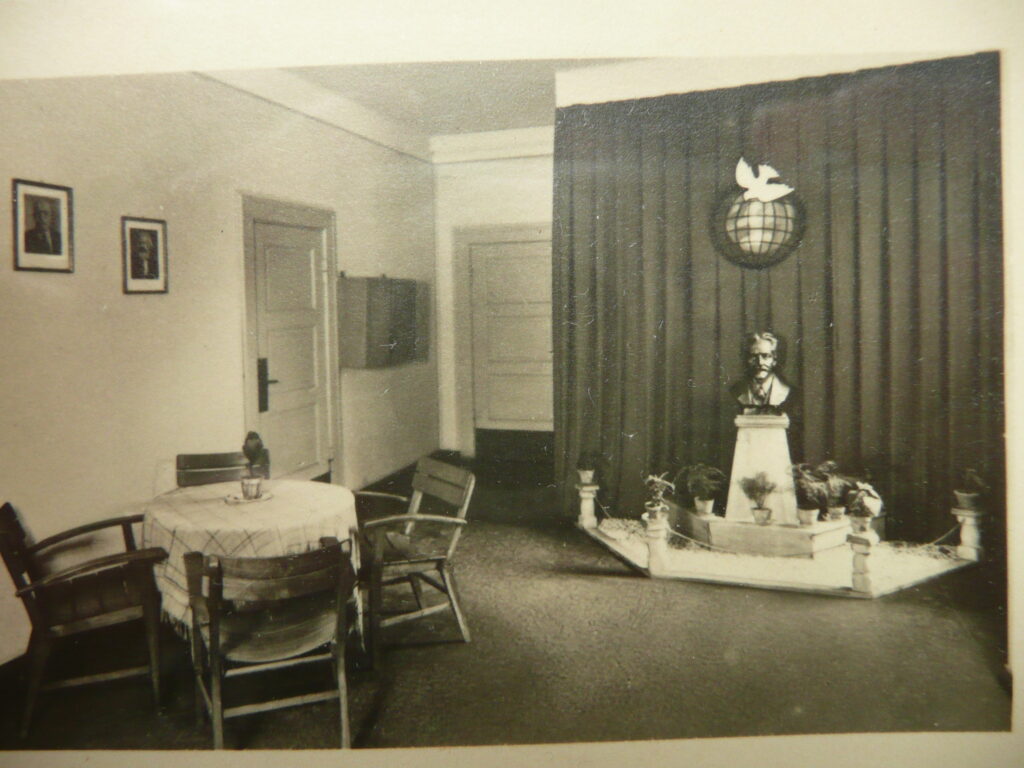

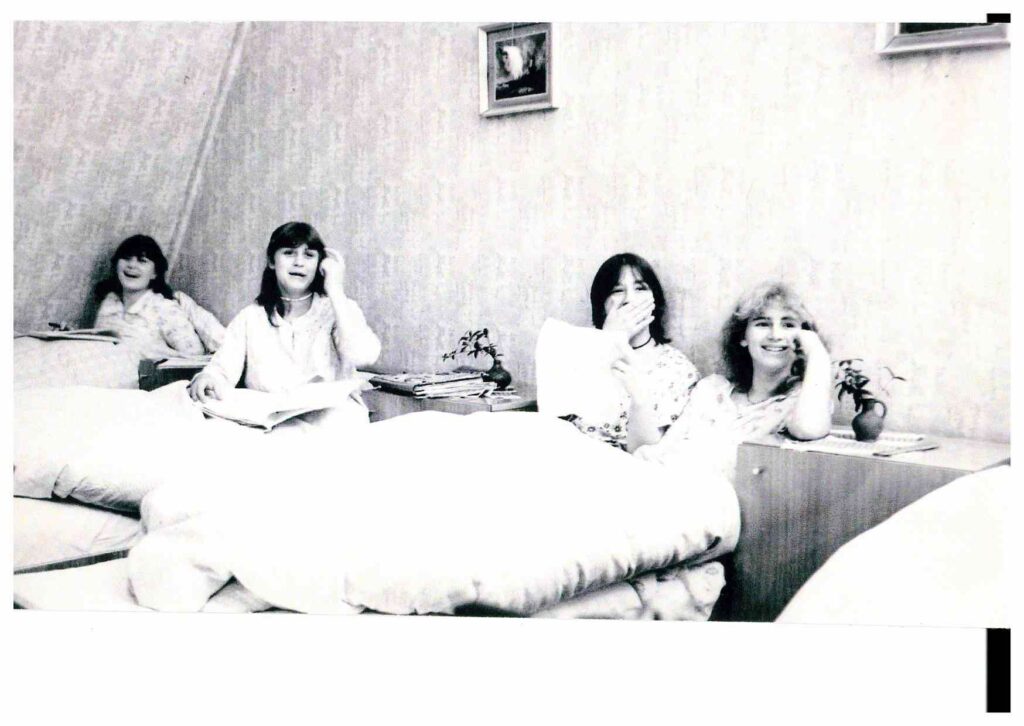

Der Jugendwerkhof „Ehre der Arbeit“ im Neuen Schloss in Hummelshain im heutigen Thüringen war nach Burg der zweitgrößte Jugendwerkhof in der DDR. Er verfügte über 190 Plätze. Unter den Jugendwerkhöfen der DDR nahm er eine Sonderstellung ein: Die Einrichtung galt im System der DDR-Heimerziehung als fortschrittlich und vorbildlich, weil sie bereits in den 1960er Jahren einen Berufsschulunterricht von drei Tagen pro Woche etabliert hatte. Das pädagogische Personal war vergleichsweise gut ausgebildet, die materielle Ausstattung des Heims war besser als in anderen Einrichtungen.

Gleichzeitig unterschied sich der Jugendwerkhof durch seine weitgehenden, früh eingeführten politisch-ideologischen Erziehungsmethoden von den anderen Jugendwerkhöfen. Der FDJ kam dabei eine wichtige Rolle zu. In der DDR-Presse erschienen etliche positive Artikel über die Erziehungserfolge des Jugendwerkhofs, beispielsweise unter dem Titel „Hummelshain – Tor zum neuen Leben – ein vorbildlicher Jugendwerkhof“ [Quelle]zitiert nach Rahel Marie Vogel: Auf dem Weg zum neuen Menschen. Umerziehung zur „sozialistischen Persönlichkeit“ in den Jugendwerkhöfen Hummelshain und Wolfersdorf (1961–1989), Frankfurt am Main 2010, S. 81.

Im Jahr 1982 drehte der Regisseur Roland Steiner den Dokumentarfilm „Jugendwerkhof“ über den Jugendwerkhof Hummelshain. Der Film zeichnete kein beschönigtes Bild über den Heimalltag, deshalb konnte er nur ein Mal öffentlich gezeigt werden. Danach verbot Margot Honecker weitere Aufführungen.

Knapp 5.000 Jugendliche durchliefen den Jugendwerkhof im Laufe seines 42-jährigen Bestehens.

Auf der Festung Königstein in Sachsen entstand 1949 einer der ersten Jugendwerkhöfe der DDR. Später kam ein Aufnahme- und Beobachtungsheim hinzu.

Ziel des Jugendwerkhof Königstein war es, straffällig gewordene, als schwer erziehbar geltende und politisch unbequeme Jugendliche zu „sozialistischen Persönlichkeiten“ umzuerziehen.

Die Festung Königstein hat eine lange Tradition als Gefangenenanstalt. Ähnlich wie andere Festungen in Europa wurde sie als Staatsgefängnis genutzt und diente auch der Unterbringung von Bau-, Militär- und Kriegsgefangenen.

Die ersten Jugendlichen, die in den Jugendwerkhof eingewiesen wurden, kamen aus dem Gefängnis Waldheim. Ihnen wurden Kriegsvergehen oder nationalsozialistische Verbrechen vorgeworfen. Justiz und Jugendfürsorge wollten diesen Jugendlichen statt der Gefängnishaft eine Berufsausbildung im Jugendwerkhof Königstein ermöglichen, um sie zu „sozialistischen Persönlichkeiten“ heranziehen bzw. umerziehen.

Die vom Ministerium für Volksbildung verordnete Vereinheitlichung der Jugendwerkhoferziehung änderte in den 1950ern die Situation auf Königstein. Orientiert war die Umerziehung der jungen Menschen nun an der Kollektiverziehung des sowjetischen Pädagogen A. S. Makarenko.

Die Jugendlichen waren zwischen 14 und 18 Jahre alt und wohnten zunächst in der Mannschaftsbaracke.1950 stieg ihre Zahl von 40 auf 100 an. 1953 lebten 160 Jungen und 40 Mädchen im Werkhof.

Auf Druck der Öffentlichkeit wurde der Jugendwerkhof im Frühjahr 1955 geschlossen und die Festung Königstein zum Museum erklärt. Grund für die Schließung des Jugendwerkhofs waren die schlechten Lebens- und Arbeitsbedingungen für die etwa 200 jungen Menschen. Selbst an höchster Stelle im Ministerium für Volksbildung wusste man davon.

Der bauliche Zustand der Einrichtung war marode. Mehrere Berichte zeigten weitere Missstände auf, so in Bezug auf die Ausbildung, die Schulbildung, die medizinische Versorgung, den Unfallschutz und die Verwaltung der Finanzmittel. Auch die Erziehungsarbeit wurde als mangelhaft eingeschätzt. Weniger als die Hälfte des Personals verfügte über eine angemessene Ausbildung oder über pädagogische Erfahrungen.

Der Alltag der Jugendlichen war von Verboten und Repressionen bestimmt. Zur Bestrafung konnten sie tagelang im Kellerverlies der Burg eingesperrt werden. Im Jahr 1953 berichtete das vom Gesamtdeutschen Ministerium der Bundesrepublik betriebene „Informationsbüro West“ über den Jugendwerkhof Königstein und verurteilte die Zustände dort.

Das Volksbildungsministerium gab mit der Schließung des Jugendwerkhofs nicht zuletzt den Interessen der Kommune nach, die Festung Königstein ausschließlich für touristische Zwecke weiter nutzen zu können.